TRASTIENDAS BÍBLICAS

Alejandro Gándara. 8 Junio de 1999

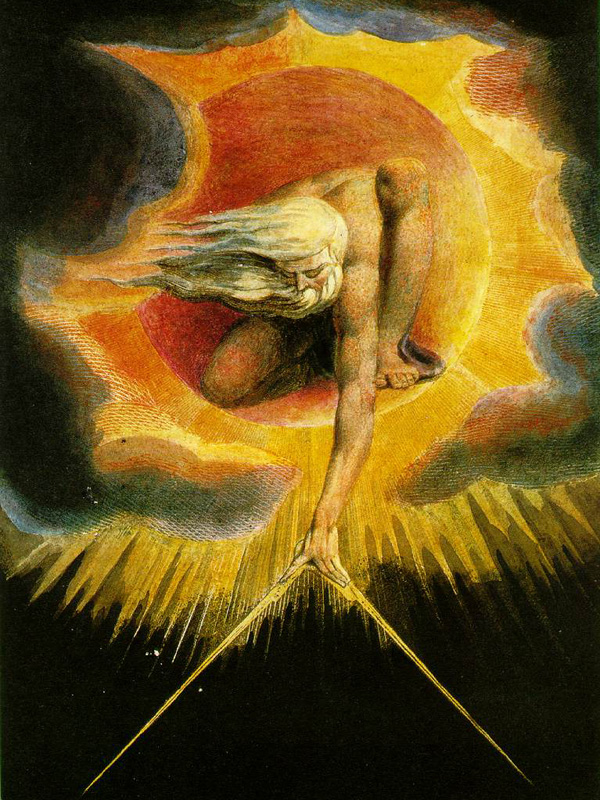

CAOS PARA SIEMPRE

“La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas”.

El Antiguo Testamento se inicia con la historia de un creador que vive en un lugar vano y vacío, donde la oscuridad cubre los abismos y en el que su espíritu sopla sobre la superficie de las aguas. La tradición interpretativa, un poco por la arqueología sagrada de los pueblos vecinos del judío y otro poco por la influencia de la mitología griega, acabó llamando “caos” a esa imagen vertiginosa y nada tranquilizadora del versículo 2 de Génesis 1. Error, desfiguración o lectura interesada, lo cierto es que las batallas de los monstruos mesopotámicos y el universo de los titanes helénicos apenas se acercan a la inquietud metafísica que provoca el texto hebreo.

Un dios llamado Elohim vive en un mundo que se le escapa y también en un mundo que se escapa de sí mismo. Este dios no tiene pasado y sólo empezamos a conocerle cuando se dispone a intervenir. Su primera acción, crear los cielos y la tierra, suministra una doble información: sugiere el universo en que se ha movido hasta ahora y revela las limitaciones de este personaje para dar forma a lo que no la tiene. Todo era vano y vacío antes, todo sigue siendo vano y vacío después de su primer gran intento: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Hay abismos, oscuridades, alientos, aguas siderales y, en resumidas cuentas, un sentimiento infinito de falta de referencias, de señales para conducirse a través del desierto cósmico sobre el que, no obstante, se pretende actuar y, sin grandes resultados, se actúa.

El caos de las leyendas y de las mitologías era un caos con rostro, un rostro deforme y monstruoso, desproporcionado con arreglo a las medidas humanas, pero era un caos concreto, poblado de seres que dictaban leyes hostiles a la armonía y al orden natural. Estaban allí para luchar y para ser vencidos, sumamente útiles para justificar la jerarquía del mundo que más tarde impondrían los olímpicos, los nuevos dioses que daban sentido a las cosas humanas y a su sociedad. El temor tenía los contornos bien definidos. El Génesis habla, por el contrario, de lo inabarcable. De lo inabarcable que es el vacío del universo, de lo inabarcable que es una conciencia vacía. El caos reside en la materia –que se fuga- y al mismo tiempo en el espíritu –de fuerzas limitadas- que aspira a la creación y al orden. No es un caos pavoroso, es un caos trágico que condena a una conciencia frágil a enfrentarse con una realidad que escapa de las manos. Se arrojan profundas incertidumbres sobre todo creador y sobre toda creación. Al final, la creación no será más que la aceptación de esta incertidumbre esencial y de la voluntad de arrastrarla, con pesar, al campo de la experiencia.

Mientras la creación es limitada y visible, el abismo de lo vacuo –de la incertidumbre- es infinito e invisible. Los siete días del quehacer de Dios consiguen una obra pequeña, un inconsistente planeta apoyado sobre las aguas inferiores y defendido por el firmamento del océano superior. Todo lo demás sigue siendo desierto, oscuridad, abismo y helado viento sobre las aguas. Aquí no se ha ganado ninguna batalla definitiva, ningún dios olímpico ha vencido para siempre a las fuerzas de la negación. La vida de las plantas, de los animales y del hombre, las separaciones elementales entre unas cosas y otras, el orden, en suma, están rodeados de caos y su existencia es débil y sometida a conjeturas.

Ésta es la diferencia más grave respecto de todas las mitologías y cuentos del pasado. Dios hizo el mundo, pero mantuvo alrededor la materia increada, el pavor de lo metafísico, el vértigo de la incertidumbre. Al menor descuido, las aguas siderales y la cerrada negritud de lo impensable se filtrarán en el orden establecido por la creación y se lo tragarán. Para que no olvidemos que el caos nos vigila, hay días y noches, hay aguas abismales por encima y por debajo, hay monstruos marinos, hay luceros colgados de la oscuridad del universo. No se trata de una amenaza abstracta, ni moral. En un cierto momento de la historia humana las compuertas del firmamento se abrirán y el diluvio anegará la tierra, la confusión se adueñará de Babel, las plagas martirizarán a Egipto, una indescriptible bestia del mar engullirá a Jonás. Todo estaba ahí, al costado del sólido mundo visible. Dios no inventa el horror, simplemente lo deja donde siempre ha estado.

Desde la perspectiva de la criatura, ni este mundo ni este creador son una garantía de permanencia. Ni son fiables. Una sentencia del Talmud afirma que Dios creó muchos mundos antes que éste, que todos le aburrieron y que todos los destruyó. Se colige que al nuestro, más tarde o más temprano, le llegará su turno.

¿Qué es el caos, pues? Lo único eterno y lo único seguro. Pero no lo único que existe. El conflicto de la vida humana, de la creación y de la acción en general reside en esta difícil convivencia entre el vértigo infinito y el débil orden de nuestro mundo. Dios no es más que una metáfora de la voluntad individual y de los productos de esa voluntad. Dios no es más que ese espacio interior del alma en el que preferiríamos no mirar. Cada vez que movemos las manos para actuar, sabemos –o deberíamos saber- que la luz de las cosas que caben en ellas es terriblemente pequeña en comparación con la oscuridad que desalojan.

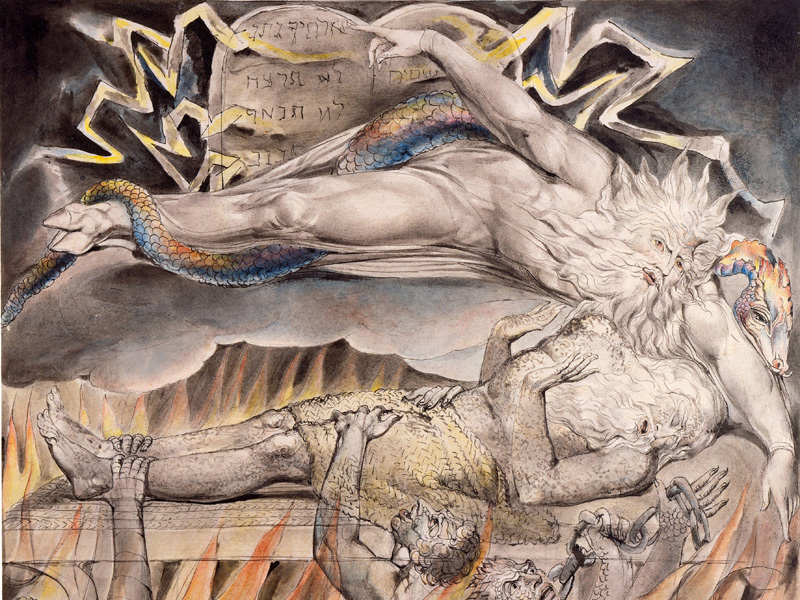

JOB EN EL TORBELLINO

Sobre Job se desploma el mundo. He aquí uno de los episodios más complicados literariamente de las Escrituras, más difíciles de interpretar, más sujetos a cualquier desenlace en la imaginación del lector. Un hombre justo es martirizado con saña por la voluntad de Dios con el objeto de probar su fe. En realidad, lo que se observa es la manera en que el protagonista se prueba a sí mismo, da fe de sí mismo. Dios está tras las bambalinas, apostando con Satán sobre el aguante del desdichado. Mientras tanto, Job va recibiendo las noticias de la muerte de sus hijos, de la pérdida de sus ganados, de la destrucción de su hacienda. La desgracia llega en tropel, sin dar respiro. Por último, se ceba en su cuerpo, la última línea de resistencia. Dios no es el protagonista del relato: el protagonista es Job y lo que hace en medio del torbellino.

¿Qué ha hecho Job para merecer el tormento? Nada en absoluto. Pero Job era antes un rico hacendado, alguien que había recibido todos los dones de la vida de una forma generosa y en todas las formas deseables. Tenía ganados, hijos, el respeto de los vecinos, el amor de su esposa, la fidelidad de sus amigos. Job era rico en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué había hecho para merecerlo? Bien, hay dos respuestas posibles. Ha funcionado el principio de retribución universal y a la bondad de Job ha respondido la vida otorgándole toda clase de bienes. La otra respuesta es obvia: Job no ha hecho nada para merecerlo y las cosas le han ido así como podían haberle ido de distinta manera.

Estas dos posibilidades agrupan a todos los personajes del relato y, tal vez, agrupan a todos los seres humanos ante la vicisitud de la existencia. Unos buscan siempre el sentido al beneficio o a la adversidad; otros dudan severamente de que el bien o el mal que el destino les depara tenga algo que ver con el sentido. Del lado de la retribución y del sentido están la mujer de Job y los amigos. Su mujer le acucia para que olvide a ese Dios que le trata injustamente. Job la rechaza. Sus amigos tratan de buscar una culpa olvidada, misteriosa o secreta en la biografía del hombre justo. Pero el hombre justo rechaza eficazmente todas las sospechas, por más que los otros no cejan en el empeño. Del lado de la duda, de la extrañeza ante la justicia de la existencia sólo está Job. ¿Me quejé, acaso, cuando todo estaba bien?, se pregunta. ¿Por qué, entonces, he de quejarme ahora? El Señor me lo da, el Señor me lo quita, alabado sea el Señor.

La primera parte de la historia está protagonizada por el Job silencioso y sabio. Nada hay que discutirle a la vida y al mundo. Pero tampoco nada tengo que discutirme a mí mismo. He aceptado siempre lo que he tenido y, cuando he tenido lo bueno, siempre he sabido que podría no tenerlo. Ahora lo que tengo es malo, pero sigo sabiendo lo mismo que antes. La mujer que le pide que rechace a su Dios, en realidad le pide que se rechace a sí mismo. Pero el hombre justo no puede dejar de saber lo que sabe. Cuando los amigos le visitan, su silencio es profundo y tranquilo.

Ésta no es toda la historia. Hay una segunda parte. Se trata de un añadido bastante posterior al relato original, al del Job silencioso, que nos muestra a un personaje más cercano, más contradictorio, más reconocible. Es en esa parte donde los amigos le exhortan a que explore sus culpas, a que encuentre la causa que sin duda se niega a reconocer. Le exigen, en suma, bajo ciertos rodeos del consuelo, bajo cierta miserable solidaridad, que se invente el pasado aunque sólo sea para que ellos duerman tranquilos el sueño del sentido y de la justicia.

Job se resiste. Ni el consuelo, ni el sentido, ni la culpa tienen relación con algo tan preciso como el dolor de la vida humana. Quizá tengan alguna relación con el mal o con el bien, con la retribución o con la justicia. Pero ¿con el dolor? Ése es el único momento en que el protagonista del relato se vuelve hacia Dios con un gesto rebelde. ¿No es el dolor una desproporción con los errores de la pequeña criatura humana, habitante, por lo demás, de un universo creado, de un universo al que sirve? Job es contestado por un Dios que truena en la tormenta y que le hace consciente de todo lo que ignora. ¿Acaso conoces la materia de la que hice el cosmos, acaso conoces su origen?, le dice. Y así el protagonista de la segunda parte del relato regresa al de la primera. Silencio ante lo desconocido, silencio ante lo que no puede llegar a saberse. Bienes y daños del transcurrir de los hombres llegan y se van. La razón está escrita más allá de los cielos que vemos y de los infiernos que imaginamos.

SALMOS A UN DIOS LEJANO

El salmo es una súplica, un lamento, una alabanza al Dios que está en alguna parte, al Dios sentido en los accidentes numerosos que cavan el camino de la vida. Se interpreta como un canto acompañado de instrumentos, pero se escucha –y también se lee- como un grito lanzado a la distancia sideral que separa a la criatura de su Creador. Sin duda alguna, su aliento es poético, pero su pálpito es oscuro. Las tinieblas del alma tienen a veces las mismas dimensiones que el vasto cosmos que tratamos de aprehender. O son la misma cosa. No hay emoción en el conocimiento si no se ha sentido que hay algo que irremediablemente nunca podremos alcanzar.

La historia humana, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, es la historia de la caída progresiva del hombre en sus propios infiernos y del alejamiento, casi en consecuencia, de Dios a sus incomprensibles regiones. En los principios, Dios caminaba junto a los hombres del mismo modo en que, con la brisa del atardecer, paseaba con Adán por el Paraíso. Estaba cerca, podía hablarse con él, sus pasos se escuchaban por los rincones del mundo. Interpelaba directamente y era contestado directamente. Caín, Noé, Sodoma y Gomorra: las palabras eran pronunciadas de manera tan clara que los seres humanos no podían esconderse en falsos refugios de la conciencia, y la culpa, el pecado, la pena pertenecían al orden del lenguaje, a su transparencia y comunicabilidad.

Pero el destino del tiempo es la confusión y lo ininteligible. La experiencia nos hace opacos. La experiencia del hombre consigo mismo, la experiencia de Dios con su criatura les va arrojando a extremos remotos. Unos pecan y se destruyen, otro se vuelve vengativo y retuerce los designios. El Dios que contaba la tierra con sus pasos es ahora una imagen transcendente, desfigurada, abstracta, cuyo nombre no puede pronunciarse sin peligro. La alabanza y la súplica contienen una distancia insalvable. De modo que el alma poética quiere atravesar las regiones celestes.

Son los salmos los que cantan la bondad y riqueza de la creación, los que se maravillan ante el misterio de la existencia. Curiosamente, los tiempos de la creación rehuyeron la epifanía. Dios creó el mundo y, a diferencia de todos los relatos conocidos, no llamó a las criaturas para que entonaran su alabanza. El Elohim del Génesis realizó un acto seco, consciente, bastante dubitativo, arrastrado por una voluntad que conocía el error. Cuando lo concluye se limita a descansar y a irse. Este creador cercano, cuya obra es cercana, no está ya en los salmos.

La palabra y el canto son por tanto un alejamiento, la consciencia de una separación y la certeza de que no habrá marcha atrás. Dios se ha ido hasta donde la música no llega.

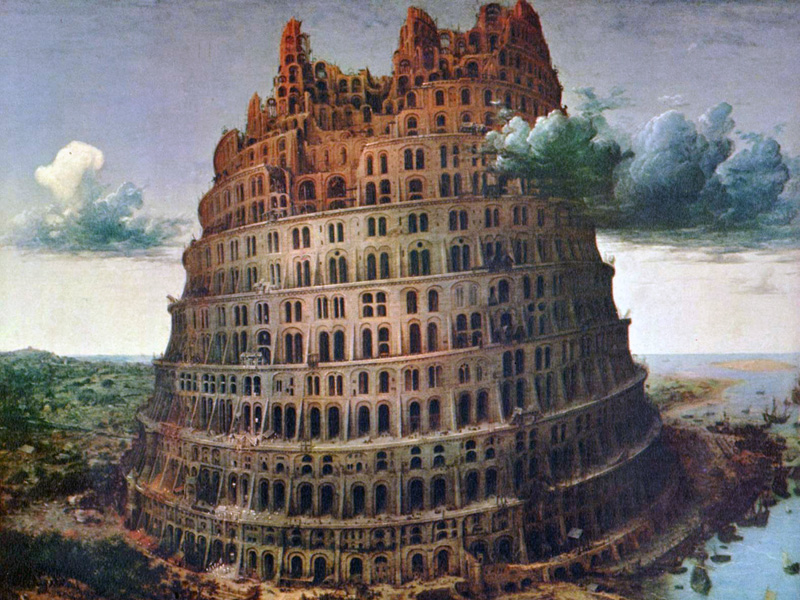

BABEL EN LAS PUERTAS DEL CIELO

El episodio de Babel cierra la historia de los orígenes de la humanidad, según el Génesis. Agrupado y provisto de una sola lengua, el género humano había proyectado su peripecia en la historia y en la mente de Dios como un todo sin partes. Las generaciones son todavía hijas de los patriarcas y en un horizonte perceptible aún puede hallarse el principio de la especie y del mundo. Ciertamente, las cosas no han ido muy bien, pero tampoco irremediablemente mal. Los vínculos con el pasado, tan próximos y tan fuertes, permiten la esperanza de un regreso a los tiempos en los que el ojo de Dios estaba siempre atento y la perversidad del hombre no se confundía con su naturaleza. La construcción de la torre de Babel acaba con todo eso y para siempre.

¿Tan malvado fue ese proyecto? ¿O se trató apenas del último de una cadena de reveses que terminó por colmar la paciencia de Dios? Fue lo uno y lo otro. Por ello, quizá, los antagonistas se encontrarán implicados en decisiones radicales cuyas causas no son fáciles de esclarecer. Los hombres deciden que son depositarios de un poder que nada habrá de limitar, ni siquiera el Creador. Por su parte, el Altísimo descarga un golpe fatal sobre la humanidad, que nunca volverá a ser lo que fue.

A pesar de que el relato de la construcción de la torre de Babel tiene resonancias lingüísticas y se ha convertido en un mito de la relación entre las palabras y las cosas, sus contenidos, en lo que a la raza humana se refiere, tienen que ver con algo distinto. El idioma común del que participa la especie para afrontar el proyecto es sólo un elemento más. En realidad, se habla de un mito más influyente o más intrincado: el de la unidad absoluta, el de la concentración y, en consecuencia, se habla del poder. La humanidad se siente poderosa, porque está unida. Los hombres y mujeres de Babel pertenecen a una misma raza, a una misma lengua, a un mismo pueblo, a un mismo proyecto. Se sienten obligados a dos cosas: a crear un símbolo de su potencia y a retar al máximo poder. Lo primero sirve para reforzar la unión, y lo segundo para obtener el dominio y la gloria. La torre (Bab El, “la puerta de Dios”) garantiza ambos propósitos. Los hombres quieren estar unidos y seguir así, de forma que no tienen otro remedio que actuar. Nada se sostiene sin proceso. Pero el poder, silenciosamente, les ha invadido. Si ellos no se dan cuenta, alguien lo hará. Los resultados, la Historia, o Dios.

El Hacedor les ha contemplado, mientras tanto, con una extraña ironía. Dios sonríe ante la amenaza humana, incluso atraviesa largamente los cielos para poder siquiera avistar la cúspide de la hazaña constructora. Está, por supuesto, fuera de peligro. No obstante, su golpe es mortal. Dispersará a la raza y confundirá sus lenguas. Aún más: por primera vez no concederá el perdón ante el error humano. La historia de nuestros orígenes concluye con un Dios vuelto de espaldas.

Los hombres hacían aquello a que les arrojaba su destino. Dios sonreía. ¿Por qué, entonces, la catástrofe o el castigo? Todo lo que se lee en este relato tiene que ver con las distancias y con la flaqueza de las fuerzas humanas para acortarlas. La sonrisa de Dios es ya lejanía, pero la impotencia de los hombres lo es más. Podría decirse que el final de la historia de la torre de Babel no es otra cosa que una constatación. La distancia ya se había producido. Sólo quedaba el último símbolo de esa distancia y el último gesto de Dios. Arruinadas en piedra, las pretensiones del poder humano dejarán su testimonio, y a las puertas del Creador habrá que llamar con los puños de lo inconcebible, no con las herramientas del albañil. Todo estaba hecho y sellado. Sólo se trataba de acabar de una vez.